庶民までが白米を食べるようになって増えたのが「脚気」(かっけ)の病です。脚気とは心不全や末梢神経の障害によって、下肢にむくみや、しびれが起きるもの。

副食があまり豊富ではなかった時代、「江戸患い」と呼ばれ、糠に含まれているビタミンB1の欠乏によるものだとされています。玄米食の時代には考えられなかった江戸の奇病として裕福な者ほど罹った、今日の贅沢病の一種ですね。

上野国(現群馬県)の旗本稲垣家に残された古文書(参考⑥)には已前ハ小麦餅を弁当に持参し候ところ、文化度米価下落の頃より小麦餅相止め、一同握り飯と相成り、今ハ握飯も大方相止め、多くは行掛りの酒食、終には遊興沙汰に流れ~(後略)との記述があり、小麦餅の弁当がやがて握り飯となり、今ではそれさえ持たずに途中立ち寄る村々の店で飲み食い、遊興する様になってしまった、と天保年間に暮らしが大きく様変わりしたことを記録しています。前出の『近世風俗志』には、おむすびについて、ずばり次のような記述も残されています。

握飯…にぎりめし。古はどんじきと云ふ。屯食なり。今俗あるひはむすびと云ふ。本女詞なり。今世は掌に塩水を付けて、これを握る。三都(註:江戸・京都・大阪)とも形定まりなしといへども、京坂は俵形に制し、表に黒胡麻を少し蒔くものあり。江戸にては、円形あるひは三角等、径り一寸五分ばかり、厚さ五、六分にするもの多し。胡麻を用ふること稀なり。多くは握りて後にこれを炙るものもあり。江戸、今製、掌に握り製し、あるひは木形をもって押し制す。

――この時代、既におむすびの形に地域差が見られる点が、興味深いところです。おむすびの「形」についての[探]は、次号の後編にて。

兵糧、冠婚葬祭、豊作祈願や伝統行事、神仏への捧げものとしてばかりでなく、芝居見物、行楽の弁当として、おむすびが広く利用され始めたのが、江戸時代だったと言えそうです。

|

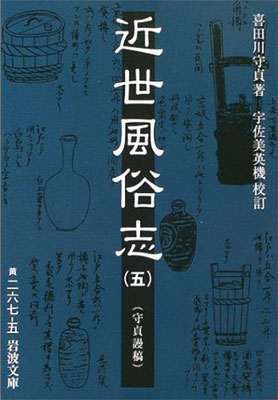

1837年(天保8年)から約30年の歳月をかけ、喜田川守貞によって書かれた「近世風俗志=守貞謾稿」。全35巻、1,600点の図版と解説は、江戸時代の風俗を知る上の基本文献とされ、現在は平仮名表記された岩波文庫版が発売されています。 |

|

| |

|